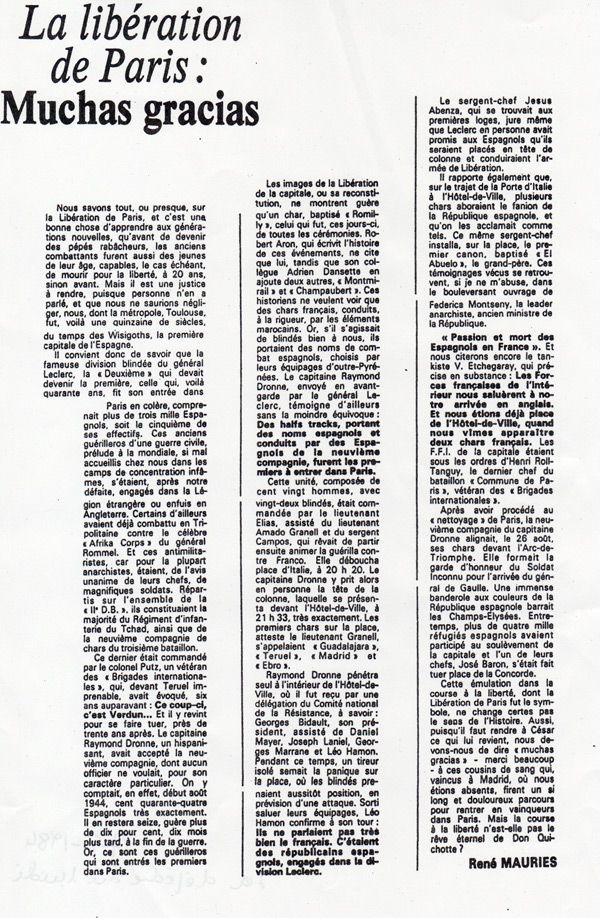

Manuel, républicain espagnol et anarcho-syndicaliste, raconte comment, en compagnie de nombre de ses compatriotes, il fut l’un des premiers soldats de la deuxième division blindée à entrer dans la capitale occupée, le soir du 24 aout 1944.

C’est au cinquième étage d`un vieil immeuble du dix-neuvième arrondissement qu’habite Manuel Lozano, un de ces immeubles trapus et centenaires comme on en trouve encore dans certains quartiers de Paris.

La ressemblance entre le maitre des lieux et le héros de Cervantes, l’immortel Chevalier à la triste figure est frappante : même sècheresse de corps, même souveraine hauteur un peu courbée ; même idéalisme aussi, intransigeant et utopique.

Sur les murs, constellés d’innombrables petits dessins abstraits, s’égrènent les souvenirs, témoignages d’un passé peu commun : photos bien sûr, mais aussi décorations militaires et citations diverses. L’une d’elles attire plus particulièrement l’attention, qui attribue au soldat Manuel Lozano la croix de guerre. Elle est signée du général Leclerc.

Manuel se souvient. II y a quarante et un ans, le 24 aout 1944, un détachement de la deuxième division blindée, commandé par le capitaine Dronne, roulait silencieusement vers Paris. Manuel était en tête du convoi, juste devant la jeep du capitaine. Vers 20h45, la Porte d’Italie est franchie. Le véhicule à bord duquel prennent place Manuel et quatre de ses compatriotes est le premier des forces alliées à pénétrer dans la capitale occupée.

La terreur franquiste

Juillet 1936: les armées espagnoles d’Afrique, bientôt placées sous le commandement du général Franco, se soulèvent contre le gouvernement légal de la République. En ce mois de juillet torride, Manuel travaille dans les vastes vignobles autour de Jerez de la Frontera, sa ville natale, située à l’extrême sud-ouest de l’Andalousie. À 19 ans, il est déjà membre, depuis 1932, d`un syndicat d’ouvriers viticoles et milite dans les rangs des jeunesses libertaires. Aussi, lorsque Jerez, dès le début des hostilités, tombe sous la coupe des rebelles, c’est tout naturellement qu’il s’enfuit pour rejoindre les bataillons de l’armée républicaine.

Les vicissitudes de la guerre vont alors le conduire sur de multiples fronts, de Malaga à Murcia, en passant par Grenade, Marbella, Almeria et Alicante. En mars 1939, c’est la débâcle des républicains. Le 28 mars Manuel embarque donc à bord de la « Joven Maria », et le 1er avril, la silhouette tranquille du port d’Oran, territoire français à l’époque, se profile enfin à l’horizon.

Il raconte : « Le port était encombré d’un tas de bateaux, chargés de réfugiés, comme nous. Les autorités leur interdisaient de débarquer et ne les ravitaillaient même pas. Les maladies étaient nombreuses. » Manuel et ses compagnons parviennent cependant à quitter leur bateau. Mais le lendemain même, alors qu’il se promène dans les rues animées d’Oran, Manuel est arrêté par la police et immédiatement placé dans un camp réservé aux réfugiés espagnols clandestins. « Les conditions de vie étaient épouvantables », précise-t-il d’une voix pleine d’émotion. On n’imagine pas que Manuel a vécu là une expérience unique. À partir de 1939, ce sont des centaines de milliers de réfugiés espagnols fuyant la terreur franquiste que les autorités françaises parquent systématiquement dans ce qu’il n’est pas possible d’appeler autrement que des camps de concentration.

La libération survient en novembre 1942. avec le débarquement des Anglo-Américains en Afrique du Nord. Les Corps Francs d’Afrique sont alors créés, dont tous les membres sont des volontaires antifascistes venus de divers horizons : Italiens, Allemands, Espagnols… Manuel est parmi eux.

Toutes les familles politiques

Commence alors la longue et difficile campagne d’Afrique à laquelle les Corps Francs participent, intégrés à la 2ème D.B. Dans la division de Leclerc. Manuel fait partie de la neuvième compagnie du troisième régiment de marche du Tchad, surnommée la Nueve parce qu’elle est presque exclusivement constituée d’Espagnols. « Une compagnie qui faisait peur à tout le monde », tient-il à préciser. On retrouve là toutes les familles politiques de ce vaste front républicain qui, trois ans durant, a désespérément combattu la rébellion franquiste : républicains modérés, socialistes, communistes, et bien sûr, anarchistes, les plus nombreux.

Au mois de mai 1944, c’est l’embarquement pour l’Angleterre, en vue de vaste offensive alliée qui, à cette date n’est pas encore prévue pour le 6 juin. Manuel pose le pied pour la première fois sur le territoire français le 4 aout l944. En compagnie de toutes les troupes de la 2ème D.B.

L’accueil de la population est ambigu. C’est du moins, l’impression ressentie par Manuel : « Les bravos, l’accueil chaleureux et enthousiaste, la liesse, c’était dans les grandes villes. Pas à la campagne.»

Du 4 au 19 aout, la division livre sa bataille de Normandie : Alençon est libéré, puis, après sept jours de violents affrontements, Ecouché. Le 19 août, éclate l’insurrection parisienne. Le 22, le général Leclerc reçoit du général Bradley, son supérieur hiérarchique, l’autorisation de marcher sur Paris. Mais les Allemands résistent. Les accrochages sont fréquents, à Longjumeau, Antony, Fresnes. Ils retardent l’avance du convoi. Le 24, les combats se poursuivent.

Le capitaine Dronne parvient cependant à dégager sa compagnie et constatant que devant lui la route est libre, il décide de foncer vers la capitale dont il franchit les limites vers 20 h 45.

Les Espagnols représentaient presque les trois quart des effectifs de ce détachement qui fut le premier à entrer dans Paris. Les autres troupes de la 2ème D.B. ne pénétreront dans la capitale que le lendemain 25 août.

Pour Manuel, le hasard a bien fait les choses en plaçant des Espagnols à l’avant-garde des combats : « Parmi les soldats, et en dehors des officiers français qui avaient fait la campagne d’Afrique, seuls les Espagnols connaissaient bien la guerre. »

Est-ce fortuit ou volontaire, l’histoire ne garde rien, ou presque, du rôle prédominant que jouèrent les Espagnols durant ces heures décisives. Parmi les ouvrages les plus connus, citons celui de Dominique Lapierre et Larry Collins[[Paris brûle-t-il ?, de Dominique Lapierre et Larry Collins, Robert Laffont. 1964]], et celui d’Henri Michel [[ La Libération de Paris, de Henri Michel, éditions Complexe, 1980]]. Ni l’un ni l’autre ne font la moindre allusion à une quelconque présence espagnole dans le détachement de Dronne. Admettons cependant que les auteurs de ces deux ouvrages aient pu être induits en erreur par des sources communes, fausses ou incomplètes.

Le premier grand ouvrage écrit sur la libération de Paris est celui d’Adrien Dansette [[Histoire de la libération de Paris, de Adrien Dansette, fayard, 1946]], publié en 1946. Dansette ne signale aucune présence espagnole aux côtés du capitaine Dronne. Mieux encore, devant les nombreux rapports faisant état de la présence active d’Espagnols à l’avant-garde des combats, il prétendra qu’il s’agissait de Marocains !

Après la France, l’Espagne

Ainsi s’est progressivement constitué l’image des « Français libérés eux-mêmes ». Image inaugurée par de Gaulle dans son célèbre discours du 25 août à l`Hôtel de ville, relayé par des générations d’écrivains et d’historiens, puis finalement assimilé par la communauté nationale.

C’est ce consensus national implicite autour d’une rassurante simplification historique qu’est venu ébranler, il y a quelques semaines, le film de Mosco. Des « terroristes » à la retraite, dont l’intérêt réside en bonne partie dans le rappel des combats historiques que les travailleurs immigrés menèrent en France contre l’occupant nazi.

Mais l’odyssée de la 2ème D.B. ne s’arrête pas à Paris. Après les violents combats du 25 août, puis le célèbre défilé du 26 aux Champs-Elysées, auquel Manuel a participé aux tous premiers rangs (voir notre photo), ce sera la libération de Strasbourg le 23 septembre, le passage au camp de Dachau récemment libéré par les Américains, puis l’ultime étape, Berchtesgaden, le nid de l’aigle.

Pour les Espagnols cependant, La mission de la 2ème D.B. n`est pas finie. Manuel raconte: « Nous nous étions engagés dans la division Leclerc car nous pensions qu’après la France, nous irions libérer l’Espagne. Dans ma compagnie, la Nueve, tout le monde était prêt à déserter avec tout le matériel. Campos, le chef de la 3ème section, prit contact avec les guérilleros espagnols de l’Union Nationale, qui combattaient dans les Pyrénées. Mais l’Union Nationale était noyautée par les communistes, et nous avons du renoncer »

Mais si cela n’avait pas été le cas, si les communistes n’avaient pas été prédominants dans l’Union Nationale?

« Alors nous aurions embarqué la compagnie, et non seulement la compagnie, mais tous les autres bataillons où il y avait des Espagnols. Nous avions tout étudié. Avec les camions chargés de matériel, d’essence, nous serions allés jusqu’à Barcelone. Alors, qui sait si l’histoire de l’Espagne n’aurait pas été changée… »

Laurent GIMENEZ

Portrait de Manuel Lozano

Témoignage Chrétien No 2146 du 26 août au 11 septembre 1985

Soit le trio Journal Intime avec le saxophoniste basse Fred Gastard, le tromboniste Matthias Mahler et le trompettiste Sylvain Bardiau, le saxophoniste baryton François Corneloup, le batteur Peter Hennig, la chanteuse Elsa Birgé, la slammeuse Desdamona et les acteurs Nathalie Richard et Frédéric Pierrot. Les illustrateurs Jeanne Puchol, Sylvie Fontaine, Vincent Bailly, Vaccaro, Daniel Cacouault, Stéphane Levallois ont rejoint l’ensemble pour prolonger la rencontre dans le livret de 148 pages. Éditions musicales

Soit le trio Journal Intime avec le saxophoniste basse Fred Gastard, le tromboniste Matthias Mahler et le trompettiste Sylvain Bardiau, le saxophoniste baryton François Corneloup, le batteur Peter Hennig, la chanteuse Elsa Birgé, la slammeuse Desdamona et les acteurs Nathalie Richard et Frédéric Pierrot. Les illustrateurs Jeanne Puchol, Sylvie Fontaine, Vincent Bailly, Vaccaro, Daniel Cacouault, Stéphane Levallois ont rejoint l’ensemble pour prolonger la rencontre dans le livret de 148 pages. Éditions musicales