Granell Amado

Mise au point d’après les recherches de Carmen Góngora-Blanc et de Diego Gaspar Celaya

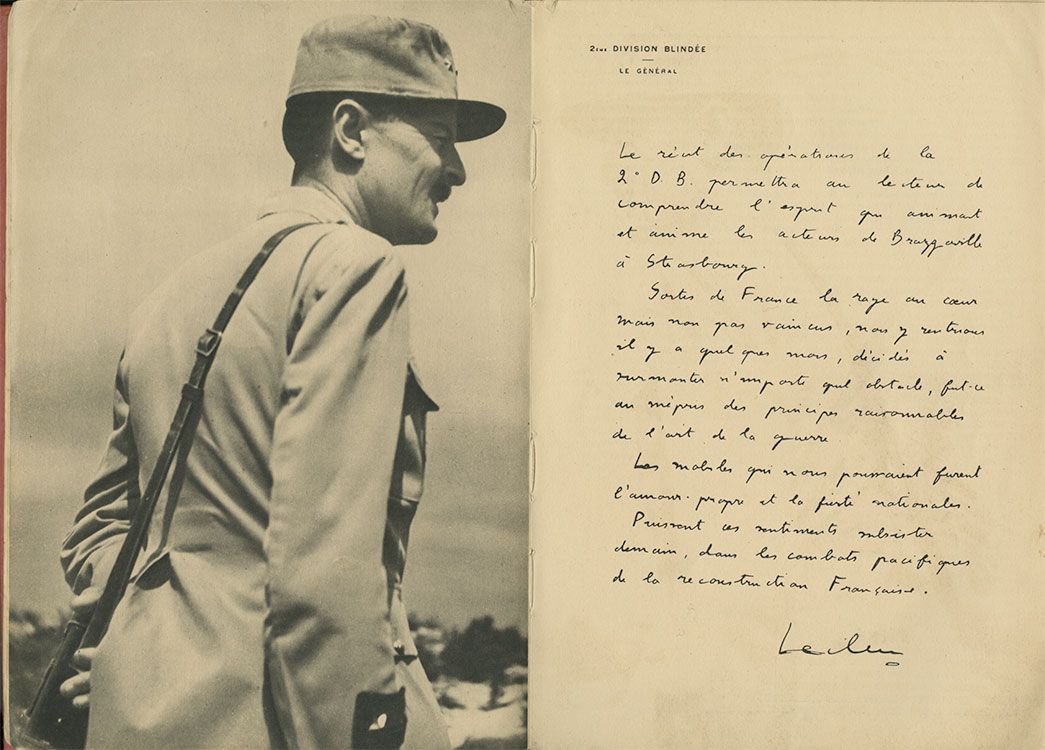

Le soldat qui a « libéré » Paris ; Comment une telle personnalisation a pu être écrite, là où justement il s’agit d’hommes solidaires agissant avec un esprit d’équipe qui leur sauva la vie à plusieurs reprises.

Dans l’enthousiasme de voir venir enfin la fin du cauchemar, le journal Libération, a des envolées lyriques bien compréhensibles après tant d’années d’obscurité ! Le lendemain, ce journal en date du 25 août 1944, publie en première page la seule photographie connue de cet instant. le journaliste cite Bronne (Dronne) premier français à atteindre l’Hôtel de Ville de Paris. Mais la photo montre le premier soldat « français » arrivé à Paris, posant avec Marcel Flouret, Préfet de la Seine, près d’une fenêtre, à l’intérieur de la mairie. Ce soldat était le lieutenant Amado Granell, et il apparaissait à la une du journal, sous le titre « Ils sont arrivés ».

Or d’après le récit des témoins de l’époque (ceux du Capitaine Dronne, ceux des soldats de la colonne et de la Nueve, De Daniel Mayer, membre du Conseil National de la Résistance et présent à l’Hôtel de ville le 24 août 1944, …) : La colonne toute entière est l’avant-garde qui parvient à l’Hôtel de Ville de Paris le 24 août vers 21h20 (heure allemande), la jeep du capitaine en tête. Le capitaine Dronne gravit le premier les marches de l’édifice qui le mènent aux responsables du Conseil National de la Résistance, parce qu’il est l’officier responsable du détachement !

L’étude de la presse parue le même jour a permis de retrouver un récit plus explicite de cet événement, passé sous silence car invalidant l’affirmation qui peu à peu s’installe comme vérité historique : « que Amado Grannell est le premier officier « français » à gravir les marches de l’Hôtel de ville ».

L’arrivée de Dronne en premier est attestée par au moins deux journaux, l’article le plus explicite étant celui du journal Front National édition de Paris, 5 heures du matin : « Capitaine Dronne … Soldat Pirlian … premiers à arriver à l’Hôtel de Ville ». Le journal L’Aube rapporte : « Le capitaine Dionne (sic) a fait son entrée à 21h28. C’est le premier officier français entré à l’Hôtel de Ville. Georges Bidault l’accueille dans des termes émouvants. » Ceci confirme la version donnée par Dronne dans ses mémoires. Une explication plus simple de la présence de Granell sur ce cliché est que celui-ci ait été pris après que Dronne ait confié le commandement de la colonne à Granell pour aller à la Préfecture de Police.

Amado Granell, dans lequel Dronne a toute confiance (ils sont liés par des mois de combat au coude à coude), prend le commandement des troupes stationnées en hérisson devant l’Hôtel de ville quand le capitaine doit aller rejoindre la préfecture. En l’absence du capitaine, il sera l’interlocuteur du conseil de la résistance.

Le 26 août 1944, après avoir rendu hommage aux troupes du général Leclerc installées en face de l’Arc de Triomphe, le général de Gaulle commença à pied, entouré de ses hommes, le défilé de la victoire sur les Champs-Élysées. Devant eux, au centre de l’avenue, le lieutenant Amado Granell ouvrait le défilé, à bord d’une grosse cylindrée – prise à un général allemand – qui arborait deux drapeaux, celui à la croix de Lorraine de la France libre, et le drapeau républicain espagnol.

Qui est le Lieutenant Amado Granell :

Né en 1898 à Burriana, petite ville de la province de Castellón et mobilisé au début de la guerre civile, il eut comme première affectation le bataillon Levante, à Valence. Nommé capitaine au début de novembre 1936, il fut affecté au bataillon « de Hierro » (« de Fer »), unité de choc qui deviendra plus tard le régiment motorisé de mitrailleuses. En décembre 1938, avec le grade de commandant, il reçut le commandement de la 49e brigade mixte, formée par quatre bataillons, et, peu après, il prit le commandement de la 49e division de l’armée populaire de la République, avec laquelle il participa à l’offensive réalisée dans le secteur de Fuenteovejuna.

Granell s’éloigna du front quand il apprit que la flotte républicaine venait de quitter Carthagène en direction de l’Afrique du Nord. Le 28 mars 1939, trois jours avant la fin de la guerre, il embarqua sur le Stanbrook, dernier navire à quitter le port d’Alicante, à destination d’Oran.

Amado Granell passa par un camp de concentration français avant d’entrer dans les Corps Francs d’Afrique, en décembre 1942, après le débarquement allié. Invité à intégrer une unité américaine, Granell préféra les corps francs commandés par le général de Monsabert. Avec eux, il se battit, durant la guerre de Tunisie, contre les troupes de Rommel, et y gagna ses galons de lieutenant. C’est là qu’il connut plusieurs des futurs compagnons de la Nueve et, surtout, le commandant Putz ; ils intégrèrent ensemble la 2e division blindée du général Leclerc.

Nommé adjoint du capitaine Dronne, Granell fut indiscutablement un des meilleurs officiers de la Nueve et de la 2e division, comme l’attestent les nombreuses médailles et citations obtenues, et parmi elles la Croix de guerre avec palmes et la Légion d’honneur. Le décret qui lui accorde cette nomination explicite clairement quelques-unes de ses qualités :

« (…) D’un courage proche de la témérité, toujours en tête de ses hommes, avec un mépris total du danger. Il s’est illustré tout au long de la campagne, depuis le débarquement jusqu’à Strasbourg, d’Écouché à Paris, Andelot, Remoncourt, Châtel-sur-Moselle, Vaxancourt, Vacqueville, s’est imposé à l’ennemi, obtenant victoire sur victoire ».

En novembre 1944, malade et abattu par la disparition de la majorité de ses hommes et compagnons et extrêmement déçu devant les arguties politiques qui écartaient de la bataille le général Leclerc et ses troupes pour réinstaller l’ancien ordre militaire français, il décida de cesser le combat et accepta d’être hospitalisé. Avant de s’en aller, il voulut arriver jusqu’au Rhin, où il se lava le visage et les mains. Il voulut finir sa guerre de cette manière. Le jour où Granell abandonna la compagnie, le 22 novembre 1944, Dronne écrivit dans son journal : « Avec Granell s’en va une partie de l’âme de la Nueve. »

Croix de guerre avec palme et cinq citations, officier de la Légion d’honneur, Amado Granell, retourne vivre en Espagne dans la clandestinité. Il est mort dans un accident de voiture en 1972. Il est enterré dans le cimetière de Sueca, dans la province de Valence. La pierre tombale, où figurent les lettres LH (Légion d’honneur) et une feuille de palme, a été offerte par le gouvernement de la République française.