_ Le capitaine Dronne des Forces Françaises Libres, fut le premier officier français à entrer dans Paris encore occupé par les Allemands, a la tête de la 9è compagnie du IIIe régiment de marche du Tchad, composé de volontaires étrangers, surtout espagnols qui s’étaient engagés en Afrique du Nord, et qui furent d’extraordinaires combattants. C’est le récit de leur ruée vers Paris que fait ici l’ancien capitaine de cette unité, devenu depuis député de la Sarthe

La ruée vers Paris

La libération de Paris ! Quinze années sont déjà passées. Les souvenirs sont devenus lointains. Les heures qu’on croyait inoubliables s’oublient, comme le reste. Pourtant, en fouillant dans les vieux tiroirs de la mémoire, les souvenirs reviennent. L’un appelle l’autre, puis ils jaillissent, se bousculant. Certains détails apparaissent, avec une netteté singulière. Et je puis reclasser et ordonner ces souvenirs sur quelques points de repère : les brèves notes de mon très réglementaire journal de marche.

Nous avancions, aveugles, muets et sourds

Je me souviens tout particulièrement de la nuit du 23 au 24 août. Nous avions quitté le matin du 23 la région d’Ecouché. En un jour, en une étape, la division avait bondi de la Normandie au delà de Chartres ; le soir, elle avançait vers les lisières de Paris en prenant ses dispositions de combat. L’orage et la pluie, une pluie diluvienne, s’abattirent sur nous dans la nuit, pendant des heures et des heures. Nous ne voyions rien, nous avions peine à distinguer les routes et les chemins. Le silence radio, qui nous était imposé pour ne pas trahir notre avance, nous empêchait de tenir nos liaisons. Impossible d’ouvrir et de lire les cartes. Nous avancions, aveugles, muets et sourds. Je me suis arrêté au milieu de la nuit, dans une chaume détrempée. Nous étions quelque part du coté de Limours, nous ne savions exactement où. Je n’avais jamais vu une telle pagaille. Des véhicules de toutes les unités s’étaient égarés et avaient suivi des colonnes qui n’étaient point les leurs Je passai le reste de la nuit a trier et à regrouper les miens.

Accrochage et kermesse dans la banlieue parisienne

À l’aube du 24, la compagnie était rassemblée au complet, à la seule exception d’un half-track qui avait perdu une chenille. Les pleins d’essence étaient faits, les armes nettoyées et fin prêtes. Un beau soleil d’été séchait nos vêtements. Le sous-groupement Putz, dont je fais partie, démarre au petit matin. Nous traversons Arpajon et Monthléry, à Longjumeau, la colonne se heurte, vers huit heures, aux premières résistances allemandes. Je reçois la mission de manœuvrer par la droite de notre axe et de nettoyer le village de Boulainvilliers. Avec une section de chars du 501 et la section de half-tracks du sous-lieutenant Elias, nous menons l’opération entre dix et onze heures. Nous avons quelques brefs accrochages avec des éléments d’infanterie allemands qui ne tiennent pas longtemps. L’opération se solde avec un seul blessé, mais très gravement atteint, le pauvre Vega fera des mois et des mois d’hôpital. Les deux autres sections de la « neuf », aux ordres du lieutenant Granell [[Amado Granell (1898-1972) Valencien, ancien du Tercio (légion étrangère espagnole) où il s’était engagé, mineur sans le consentement de ses parents et en sorti Sergent en 1922. Il s’installe à Alicante avec un magasin de cycle à louer et participe au mouvement syndical ouvrier avec ferveur. il prend une part active à la guerre civile dans le bataillon Levante, puis De Hierro où il est nommé capitaine. Il est commandant en décembre 1938 de la 49e brigade mixte. Le 28 mars 1939, il s’embarque sur le Stanbrook, dernier navire marchand anglais à quitter le port d’Alicante avant l’arrivée des nationaux de Franco. Il rejoint Oran avec juste son fusil mitrailleur. Il est mis comme beaucoup dans un camp disciplinaire (camp de concentration français) puis en décembre 1942, il intègre les Corps Francs d’Afrique, après le débarquement allié en Méditerranée. Durant la campagne de Tunisie, il rencontre le commandant Putz qui lui offrira l’occasion de passer dans la 2e DB sous le commandement du général Leclerc. Il est nommé adjoint du capitaine Dronne et est indiscutablement un des meilleurs officiers de la Nueve. Il s’illustre à : Écouché, Paris où il se trouve dans la colonne qui entre dans la ville en avant garde de la 2e DB, le 24 août 1944. Décoré de la légion d’honneur par le Général Leclerc, ce dernier prononcera ces mots en guise de félicitations : « S’il est vrai que Napoléon a créé la Légion d’honneur pour récompenser les braves, personne ne la mérite plus que vous. »

Il poursuit le combat : Andelot, Remoncourt, Châtel-sur-Moselle, Vaxancourt, Vacqueville, Strasbourg… Il s’illustre avec son unité à Badenvilliers où ils délogent l’ennemi très supérieur en nombre. Mais déçu des intrigues politiciennes pour ramener l’ordre militaire traditionnel et écarter les vrais combattants, très affecté de la perte des compagnons de route, il décide de cesser son combat en parvenant sur les rives du Rhin. Le 28 novembre 1944 Dronne dira : « Avec Granell s’en va une partie de l’âme de la Nueve. » ]], procèdent au nettoyage à l’entrée de Longjumeau. Les Allemands s’accrochent. Il faut les tuer dans leurs trous. Granell ramasse une quarantaine de prisonniers, qui donnent des renseignements intéressants. Les Allemands, une fois captures, sont étrangement bavards.

Vers midi, je regroupe toute la 9e compagnie devant Antony où des résistances se révèlent. La section du sous-lieutenant Montoya [[Vicente Montoya, ancien officier carabinier de l’armée républicaine. Il eut des petits conflit avec ses hommes mais son attitude courageuse et responsable au combat renforça la confiance et le respect de son équipe. Croix de guerre avec étoile d’argent pour son courage lors de la campagne de Normandie. Sous-lieutenant dans la Nueve, il fut un des rares à suivre le Général Leclerc en Indochine. (La Nueve, 24 août 1944, E. Mesquida)]] est lancée en pointe ; Montoya est légèrement blessé par éclats d’obus.

Je lance la section Campos sur la droite, avec mission de nettoyage. Elle enlève une batterie de quatre mitrailleuses lourdes de 200 mm et plusieurs emplacements de mitrailleuses légères. Elle tue pas mal d’Allemands dans leurs trous et en capture vingt-cinq. Nous avons un tué, un engagé tout récent d’origine arménienne, Ernest Hernozian, qui s’est révélé un combattant dune audace extraordinaire.

La section du lieutenant Elias procède au nettoyage le long de l’axe, entre Montoya et Campos. Nous vivons une étrange journée, une journée a la fois de combats et de kermesse. Les combats consistent en réalité en une série de petits accrochages successifs, parfois violents, mais de courte durée. Il ne s’agit pas d’une vraie bataille, comme celle de Normandie ou comme celles que nous mènerons plus tard en Lorraine et en Alsace.

Une foule dense d’hommes, d’enfants, de vieillards, de femmes surtout, se précipite sur nos voitures, les entoure, gave les équipages de bouteilles, de victuailles, les embrasse, chante, danse. Soudain un obus éclate, une rafale fait courber les têtes. La foule s’écarte, fuit, se terre, rentre chez elle. L’accrochage est a peine terminé qu’elle revient.

Vers seize heures, je reçois du commandant Putz[[Putz, Joseph (1895-1945). Officier supérieur au renom de légende, Compagnon de la Libération. Il s’engage à 17 ans dans l’armée. et s’illustre au cours de la Première Guerre mondiale. En 1936, il s’enrôle dans les rangs de l’armée de la République espagnole, il se distingue à Bilbao où il sera nommé commandant de corps d’armée des Républicains. En 1940, à l’armistice, il s’enfuit dans le sud marocain pour participer à la résistance, où il met sur pied le bataillon des Corps Francs d’Afrique qui s’illustre à Bizerte. Nommé colonel, Putz va jouer un rôle de premier plan dans le recrutement des Espagnols dans l’armée Leclerc. Héros de la Première Guerre mondiale, ancien des Brigades internationales et issu des rangs de commandement de l’armée républicaine espagnole, il jouit d’une très grande popularité auprès des combattants espagnols de la 2e DB. Il aurait inspiré Hemingway pour son livre Pour qui sonne le glas. Il intègre les Corps Francs d’Afrique et plus tard le 3e Bataillon de Marche du Tchad de la 2e DB, appelé aussi « le bataillon espagnol », qui comprenait les 9e, 10e et 11e compagnies. Il est tué à Grussenheim, pendant la bataille d’Alsace, en janvier 1945.]] la mission de déborder les résistances ennemies par la droite. Je récupère les sections Elias et Campos, je laisse la section Montoya, qui est clouée au sol en Pointe, sur l’axe principal.

Nous progressons sans grandes difficultés. Nous passons à Wissous et au large de la prison de Fresnes, devant laquelle le sous-lieutenant Warabiot est stoppé.

J’ai le sentiment que la route de Paris est grande ouverte et qu’il n’y a qu’à foncer. Nous recevons bien quelques rafales et quelques obus. Mais les coups sont rares et imprécis.

À ce moment, je reçois par radio l’ordre de mon sous-groupement de me rabattre sur l’axe, à 600 mètres au sud du Carrefour de la Croix-de-Berny, qui est solidement tenu par les Allemands. Cet ordre est stupide. Pourquoi se rabattre sur un axe déjà encombré ? À la rigueur, je pourrais valablement me rabattre au-delà de la Croix-de-Berny, pour prendre la résistance a revers. L’ordre est répété ; je formule mes objections. L’ordre est maintenu, impératif.

L’imprévu : la rencontre avec le général Leclerc

À regret, mécontent, en colère, je me rabats sur l’axe à l’endroit prescrit. Je tombe pile sur le général Leclerc. Il est exactement 19 h 30. Le général tape nerveusement de la canne. C’est un signe qui ne trompe pas : le général n’est pas satisfait. Je n’ai pas noté aussitôt les termes exacts de notre brève conversation. Mais j’en ai gardé le sens.

Leclerc m’apostropha : « Dronne, qu’est-ce que vous faites là ? » Et il me reprocha de m’être rabattu sur l’axe.

Je lui répondis que j’exécutais un ordre, que je l’exécutais la mort dans l’âme, mais que je l’exécutais quand même. Je précisais que j’avais le sentiment que le chemin de Paris était ouvert et qu’on pouvait y entrer le soir même, à condition de ne pas se laisser hypnotiser par les nœuds de résistance qu’on pouvait rencontrer.

Après une réflexion sur l’inopportunité qu’il y a à exécuter les ordres idiots, le général Leclerc me dit : « Allez, filez sur Paris, passez n’importe où, mais entrez à Paris ce soir, il le faut pour le moral de la population et de la résistance ». Je pris immédiatement les éléments de ma compagnie que j’avais sous la main : les sections Elias et Campos, la section de commandement et l’élément de dépannage. Le général Leclerc me fit donner en renfort une section de chars du 501 réduite a trois chars (elle venait d’en perdre deux) et une section du génie qui se trouvaient a proximité. La section du génie était commandée par l’adjudant-chef Cancel et la section de chars – avec les chars « Montmirail », « Champaubert » et « Romilly »- par un garçon de grande classe, « père blanc dans le civil », le lieutenant Michard, qui devait être tué quelques mois plus tard en Alsace.

À toute vitesse

La colonne, improvisée rapidement démarre alors qu’il n’est pas 20 heures. Nous contournons la prison de Fresnes, devant laquelle mon camarade Dupont va être mortellement blessé. Officier d’active d’une grande valeur technique, d’une valeur morale plus grande encore, possédant des dons extraordinaires de rayonnement et d’ascendant, le capitaine Dupont était un des espoirs de l’armée française.

À toute vitesse, passant là où nous trouvons le vide, nous traversons L’Hay-les-Roses, Arcueil, Cachan, Le Kremlin-Bicêtre, Bagneux. Partout la population se précipite sur notre route et nous fait un accueil enthousiaste. Pour nous autres, Français Libres, que la France officielle de Vichy avait condamnés, cette réception du peuple de Paris était à la fois notre récompense et notre justification. Nous ne voulions pas le montrer, mais nous étions émus jusqu’aux larmes.

Nous avions emmené avec nous un volontaire, un habitant d’Antony, M. Chevallier, qui connaissait bien les labyrinthes compliqués que constituent les rues de la banlieue de Paris. Il fut un guide précieux. De gros arbres avaient été abattus en travers de certaines rues. Les gens, par dizaines, par centaines, s’accrochaient aux troncs et aux branches, déplaçaient les arbres et nous ouvraient la route. À 20 h, 45, nous arrivions à la Porte d’Italie.

« Les français: ce sont les français ! »

La foule nous considéra avec étonnement. Quelques cris fusèrent « Les Allemands, les blindés allemands ! » La foule, inquiète, reflua et commença à se disperser et a fuir. Puis d’autres cris se firent entendre « Les Américains, ce sont les Américain ! » La foule suspendit sa retraite et, prudemment, commença à s’avancer pour voir de plus près ces véhicules et ces uniformes étranges quelle ne connaissait pas.

Ma jeep était passée en tête de colonne. Le chauffeur portait un casque américain. J’avais mis mon képi noir de la « Coloniale », vieux képi d’Alexandrie à la visière cassée, bien fatigué de tant de voyages. Est-ce la vue de ce képi qui nous fit reconnaitre ? Tout d’un coup la foule hurla « Les Français, ce sont les Français » Elle se précipita sur nous, nous entoura, nous pressa ; une Alsacienne dans son magnifique costume régional,[[ il s’agit de Jeanne Borchert]], sauta sur ma jeep et s’assit d’autorité sur le capot. Elle cassa la glace du pare-brise replié. Le pauvre pare-brise devait être réduit en miettes le lendemain sur la place de l’Hôtel de Ville par la foule qui grimpait partout pour apercevoir le général de Gaulle.

Nous eûmes grand-peine à nous tirer des bras de tous ces braves gens. Il ne fallait pas nous laisser attarder. Où aller ? Pas d’hésitation : au Cœur de Paris, à l’Hôtel de Ville, symbole des libertés parisiennes, de façon, dès ce soir, à bien « marquer le coup ». Un nouveau guide [[Il s’agit de Lorenian Dikran, Arménien de Paris et commerçant crémier-fromager, dans le 13e arrondissement. Enfourchant une motocyclette et précédant crânement la colonne commandée par le capitaine Dronne, il guida ce dernier de la Porte d’Italie à la Place de l’Hôtel de Ville, en contournant les chicanes et les résistances allemandes. (anciens-combattants-armeniens.org)]], a motocyclette, nous y mena par l’avenue d’Italie, la rue de la Vistule, la rue Baudricourt, la rue Nationale, la rue Esquirol, le boulevard de l’Hôpital, le pont d’Austerlitz, le quai de la Rapée, le quai Henri IV, le quai des Célestins, le quai de l’Hôtel de Ville. J’ai noté l’heure. Il était exactement 21 heures 22 – à l’heure allemande – lorsque nous débouchâmes sur la place de l’Hôtel de Ville. Le jour se mourait.

Toutes les cloches de Paris se mirent à sonner

Ce fut la frénésie. Nous avions traversé la moitié de Paris. Un Paris de révolution et de barricades, dans un enthousiasme indescriptible, sans apercevoir un Allemand. D’ailleurs, notre mission n’était pas de les apercevoir, elle était au contraire de les éviter, d’apporter le réconfort de notre présence symbolique, annonciatrice de la grande offensive du lendemain. À notre passage, la « Marseillaise » jaillissait, une « Marseillaise » formidable. Nous avions l’impression quelle couvrait la ville. Tout d’un coup, les cloches de Paris se mirent a sonner. Toutes les cloches de Paris, les unes après les autres, puis toutes ensemble. J’entends encore leur musique toutes les fois que j’y pense.

Jamais soldats ne furent tant fêtés et tant embrassés.

Je donnai mes ordres, rapidement, avec peine, dans cette foule délirante. Il fallait garder la tête froide et prendre les dispositions en cas d’une riposte éventuelle.

J’ai rarement dans ma vie été aussi heureux. Rarement aussi j’ai éprouvé autant d’appréhension, « Il est si facile, me disais-je, sinon de détruire Paris, du moins d’y causer de graves dommages jusqu’à demain. Il suffirait de lancer sur des ilots successifs quelques obus au phosphore, de couper l’eau et d’interdire avec quelques rafales l’intervention des sauveteurs. Demain, Paris pouvait être en flammes. »

Georges Bidault me reçoit à l’hôtel de ville

Je montai à l’Hôtel de Ville. Dans le grand salon du premier étage, tout illuminé, fenêtres ouvertes sur la place, un petit homme très ému m’ouvrit les bras. Il s’appelait Georges Bidault[[Bidault Georges (1899-1983).

Né le 5 octobre 1899 à Moulins (Allier), il milite à l’Association catholique de la jeunesse française (ACJF). Avec Francisque Gay il fonde le périodique démocrate-chrétien L’Aube dont il est éditorialiste et dénonce les ligues d’extrême-droite, les dictatures et l’antisémitisme. Prisonnier, libéré en juillet 1941, il rejoint la zone sud et le mouvement Combat. Il succède en 1943 à Jean Moulin à la tête du Conseil national de la résistance, et accueille, à ce titre, à Paris le 25 août 1944 de Gaulle dont il devient le ministre des Affaires étrangères. L’un des fondateurs du MRP, il en est président en 1949. Député de la Loire, il est plusieurs fois ministre des Affaires étrangères et président du Conseil (46 et 50). Partisan du maintien de l’empire colonial dans le cadre de l’Union française, il soutient de Gaulle dès le 13 mai 1958 et rompt avec le MRP. Après le discours sur l’autodétermination de l’Algérie, il succède en 1962 à Salan à la tête de l’OAS. Son immunité parlementaire levée, il s’exile en 1962, jusqu’à son amnistie en 1968. Il fonde le mouvement Justice et Liberté qu’il quitte en 1972, en raison de sa majorité néo-fasciste. Il meurt le 27 janvier 1983.]]. Il y avait là tout l’état-major de la résistance intérieure parisienne. Tout de suite, d’emblée, instinctivement, les hommes de l’action clandestine en France et les soldats en uniforme venus de l’extérieur se sentaient d’accord sur un grand idéal commun. Ils n’avaient pas besoin de parler pour se comprendre. Soudain, dans ce grand salon bondé de lumières, de gens et d’enthousiasme, des balles sifflèrent. De loin, une mitrailleuse allemande tirait ses rafales à travers les fenêtres grandes ouvertes. Un lustre vola en éclats. On chercha à éteindre les lumières mais on ne trouva pas les interrupteurs. Ces rafales furent bénéfiques. Elles freinèrent les manifestations d’enthousiasme et rappelèrent tout le monde à la réalité des choses : les Allemands étaient encore là.

Je descendis sur la place pour préciser les ordres. Chars et half-tracks furent disposés en hérisson autour de l’Hôtel de Ville, en surveillance des points d’attaque possible.

À la préfecture de police

Un agent de police vint me trouver et me demanda d’aller avec lui à la préfecture de police. Je passai le commandement à Granell. Outre Granell, il y avait là le sergent-chef Bernal[[Martín Bernal, Aragonais de Saragosse, un colosse tranquille, ancien toréador sous le nom de : Larita Segundo, évadé des prisons franquistes après la guerre civile, il traverse à pied l’Espagne et passe la frontière en septembre 1939, par les Pyrénées. Il s’engage dans l’armée française, et à la fin de la drôle de guerre, il rejoint les troupes de Leclerc. Sergent-chef, par son courage il s’impose rapidement dans La Nueve. Décoré de la Croix de Guerre avec étoile d’argent pour avoir affronter un ennemi supérieur en nombre en faisant de nombreuse victimes dans leur rangs et en sauvant un compagnon blessé.]], l’adjudant-chef Neyret, l’adjudant-chef Caron, le sous-lieutenant Elias.

Bernal, un géant, aujourd’hui installé dans la région parisienne, avait été torero en Espagne. Il avait fière allure. Il exerçait un très grand ascendant sur ses hommes, qui avaient entière confiance en lui. Il avait l’art de se faire obéir sans avoir l’air de commander. Neyret, vieux sous-officier de la Coloniale, était tout le contraire de Bernal. Il représentait le règlement, mais un règlement humainement interprété. Par sa science et par sa conscience, Neyret avait gagné l’estime et la sympathie de gens qui n’étaient pas toujours faciles.

L’adjudant-chef des chars Caron et le sous-lieutenant Elias devaient être blessés, le premier mortellement, l’autre grièvement le lendemain matin 25 août, lors de l’opération de dégagement du central téléphonique Archives, Caron était imprudemment assis sur la tourelle de son char, pour mieux surveiller la rue. Elias, élève à l’École Coloniale, nous avait rejoint à travers l’Espagne en Afrique du Nord. Il venait d’être blessé et évacué quand, le 25 août, à midi, sa mère et sa sœur arrivèrent à la place de l’Hôtel-de-Ville et demandèrent à le voir.

Dans la nuit, je partis vers la préfecture de police avec le gardien de la paix et mon fidèle Pirlian. Pirlian, Arménien d’origine s’était engagé en Afrique du Nord. Il était – il est encore – tout petit. Il doit être maintenant tailleur du côté de Nice. Il était brave dans tous les sens du terme, aussi bien dans le sens « héroïque » que dans le sens que donnent à ce mot les Marseillais. Je le vois encore quelques mois plus tard, à plat ventre dans le purin, derrière un tas de fumier lorrain posé en bordure de rue, en train d’essayer de lancer, avec un bazooka dont la pile avait manifestement des ratés, une fusée contre un char allemand qui tournait lentement au coin de la rue. Pirlian était bien embêté. Moi aussi…

Un garçon de bains qui a fait son chemin

Le gardien de la paix nous emmena prudemment, par un itinéraire détourné à la préfecture de police. Il y avait beaucoup de monde, des gardiens en uniforme, des civils, un très jeune général dans un bel uniforme kaki tout neuf, et le préfet de police de la libération, M.Luizet. La police avait pris l’initiative et la tête de la résistance parisienne. Elle redoutait, à juste titre, une dernière réaction de représailles de la part de l’occupant allemand. Le jeune général, aimable, sympathique et dynamique, un peu timide, s’appelait Delmas, il est aujourd’hui plus connu sous le nom de Chaban-Delmas[[Jacques Delmas, dit Chaban-Delmas (1915-2000), Aspirant puis sous-lieutenant pendant la drôle de guerre au 75e Bataillon alpin de forteresse.

Il refuse la défaite et tente de partir en Angleterre en août 1940. N’étant pas parvenu à quitter la France, il entre, à Paris fin décembre 1940, dans le réseau de renseignements Hector, organisation de résistance du Nord de la France. Il est spécialisé dans le renseignement sur l’industrie et en particulier sur la mise à la disposition des Allemands de l’industrie française. Il entre en juin 1941 au Ministère de la Production industrielle.

À la fin 1942, il entre directement en contact avec les représentants de Londres et se livre à un travail de renseignement dans les services du Ministère de l’Industrie.

Il poursuit son activité de renseignement avec l’Organisation civile et militaire (OCM) qui a succédé à Hector en fusionnant avec d’autres organismes résistants.

En octobre 1943, il devient « Chaban » et entre à la Délégation militaire du Comité français de la Libération nationale (CFLN) comme adjoint au délégué militaire national, le commandant Louis Mangin.

En mai 1944, il est nommé délégué militaire national chargé de transmettre les ordres du Haut-commandement interallié (général Koenig) à la Résistance intérieure et de veiller à leur application. Promu général de brigade par décision du Gouvernement d’Alger le 15 juin 1944 (le plus jeune général que la France ait connu depuis le Premier Empire), il quitte Paris pour Londres le 25 juillet 1944 afin de rendre compte au Commandement allié des possibilités militaires de la Résistance.

Avec Alexandre Parodi, délégué général, il s’oppose à la stratégie insurrectionnelle du COMAC (Comité d’Action du Conseil national de la Résistance). Il demande instamment que le plan d’opérations qui prévoyait la chute de Paris soit modifié de manière à éviter à la capitale destructions et massacres inutiles.

Il repart de Londres le 13 août 1944 nanti des ordres du général Koenig. Amené au Mans par les Américains le 14 août, il arrive à Paris le 16 à bicyclette. Il accueille le général Leclerc à Arpajon le 24 août 1944 et entre avec lui dans Paris.

Après la libération de la capitale, Chaban sert au cabinet du ministre de la Guerre comme chef de la Mission de liaison et d’inspection mobile d’organisation de l’Armée. Pendant sa carrière politique, il est élu député-maire de Bordeaux de 1947 à 1995, il présida l’Assemblée nationale à trois reprises, de 1958 à 1969, de 1978 à 1981 et de 1986 à 1988 et exerça les fonctions de Premier ministre de 1969 à 1972 sous la présidence de Georges Pompidou. ordredelaliberation.fr]].

Bien entendu, la réception fut des plus cordiales et des plus enthousiastes. J’annonçai l’arrivée du gros de la division pour le lendemain matin. Manifestement, les responsables de la préfecture de police éprouvaient les mêmes appréhensions que moi.

Je crois que c’est M. Luizet qui me demanda ce que je voulais. Devant tous ces gens propres et bien habillés, je me sentis soudain un complexe. Je me rendis compte que j’étais dégoûtant et que je détonnais. Je portais sur moi une étonnante couche de crasse, un composé de sueur, de poussière, de boue, de gaz-oil, de vapeurs d’essence. Je réclamai un bain qu’un jeune attaché du préfet de police me prépara aussitôt. Lavé, vêtu de linge et d’une combinaison propres, je me sentis un autre homme.

Le garçon de bains improvisé s’appelait Félix Gaillard[[Félix Gaillard, (1919-1970) homme politique français. Inspecteur des finances en 1943, il participe activement à la Résistance en France à partir de 1943. Il est adjoint en 1944 d’Alexandre Parodi, délégué du GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française) en France.

Il est élu député du Parti radical-socialiste de la Charente, sur la liste Rassemblement des gauches républicaines, et conserve ce mandat jusqu’à sa mort.]].

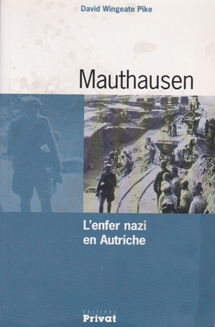

Le camp de Mauthausen, en Autriche, est un de ces lieux où l’horreur nazie s ‘est donnée libre cours. Il s’impose au sein de l’archipel concentrationnaire, comme l’archétype du camp d’ « exténuation » où les nouveaux esclaves sont promis à la mort après avoir été usés par le travail. Lorsque la situation de guerre s’aggrave dans le IIIe Reich, il se transforme en complexe industriel enterré, fabriquant des avions, Messerschmitt et des armements. À ses portes la société autrichienne continue de vaquer à ses occupations comme si de rien n’était…

Le camp de Mauthausen, en Autriche, est un de ces lieux où l’horreur nazie s ‘est donnée libre cours. Il s’impose au sein de l’archipel concentrationnaire, comme l’archétype du camp d’ « exténuation » où les nouveaux esclaves sont promis à la mort après avoir été usés par le travail. Lorsque la situation de guerre s’aggrave dans le IIIe Reich, il se transforme en complexe industriel enterré, fabriquant des avions, Messerschmitt et des armements. À ses portes la société autrichienne continue de vaquer à ses occupations comme si de rien n’était…

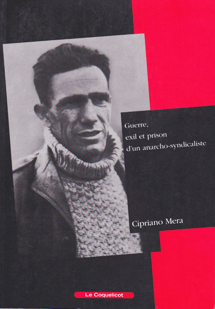

Né à Madrid le 4 septembre 1897 dans une famille modeste ; Cipriano Mera travaille dès l’âge de 13 ans comme manœuvre dans le bâtiment. Il adhère d’abord à l’UGT puis au syndicat de la Construction de la CNT de Madrid auquel il restera attaché toute son existence.

Né à Madrid le 4 septembre 1897 dans une famille modeste ; Cipriano Mera travaille dès l’âge de 13 ans comme manœuvre dans le bâtiment. Il adhère d’abord à l’UGT puis au syndicat de la Construction de la CNT de Madrid auquel il restera attaché toute son existence.